Впервые опубликовано на белорусскоязычной версии “Позірку“ 26 октября 2025 года

Председатель ликвидированной властями Белорусской партии ”Зеленые“ Дмитрий Кучук из шести лет лишения свободы отбыл полтора, когда попал в список 52 освобожденных 11 сентября с помощью США заключенных. За это время были голодовки, семь месяцев в ШИЗО и ”низкий статус“, который, как он говорит, ему назначили по заказу.

Кучука задержали 16 февраля 2024 года, когда он решил возложить цветы к посольству РФ в Минске в день смерти российского политика Алексея Навального. Активист до последнего оставался в Беларуси. Когда надежды на легальную партийную деятельность фактически уже не было, пытался участвовать в парламентских выборах. Кандидатом его не зарегистрировали.

“Позірк“ поговорил с Дмитрием Кучуком о времени за решеткой, о самом страшном, об освобождении, об Алесе Беляцком, с которым отбывал наказание, и Николае Статкевиче, который выбрал родину, а не свободу.

“Уголовка?“ — “Ну, да”

— Как происходило задержание, ведь фактически о вашей судьбе с того момента ничего не было известно? Вы пошли к посольству России возлагать цветы по случаю смерти Навального.

— Я купил цветы — бело-красно-белые розочки. Портрет Навального распечатал, вставил в рамочку, чтобы отдать должное политику, который умер в тюрьме. Вот теперь выяснилось, что он вообще был отравлен. И он примерно моего возраста, был наиболее раскрученным оппозиционным политиком в России. И он был, пожалуй, последней надеждой на какие-то изменения, поэтому мне казалось, что очень важно почтить его память. А дальше было РУВД. Думал, будет 15 суток, но дали 30, потому что оформили два нарушения: неповиновение, которого не было, и якобы нарушение порядка пикетирования.

Меня должны были отправлять отбывать “сутки“ в Могилев. Но ночь перед этапом я провел в другой камере. Называют мою фамилию: “Выходи!“ Берут папку с моими документами, говорят: “В другую камеру его!“ Милиционер, который передавал документы, говорит: “КГБ там что-то спросил”.

Потом приходит человек, разговаривает со мной, затем показывает фотографии, я так понимаю, из какого-то РУВД. Я у него в конце спросил: “Уголовка?“ Он говорит: “Ну, да“. Ну, и все.

Как отсидел 30 суток, перевели на Володарку (СИЗО МВД на ул. Володарского в Минске, сейчас переведен в Колядичи. — “Позірк”.), и там уже следователь по уголовным делам. За 2020 год выставили 342-ю статью [Уголовного кодекса] — ”участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок“.

У меня на телефоне не было никаких фотографий, он был почищен. Но у нас была член партии, а у нее — планшет, куда она собирала фотографии. Она давно в оппозиции, с начала 90-х. Ей нравилось делать фото для истории, начиная с Зенона Пазьняка. У нее был обыск, и этот планшет забрали. Там были мои фотографии в 20-м году.

Мне инкриминировали только один марш. Они смотрят локацию, куда ты перемещался, доказательная база была собрана. Это было общее дело по массовым мероприятиям. Следователь в какой-то момент сказал: “Будем закрывать дело”. 2 мая, по-моему.

Я так подумал: “Полтора года максимум, а может быть, и “химия” (ограничение свободы. — “Позірк”.). Перевели меня в Колядичи. Через какое-то время приходит следователь и показывает документы на возбуждение дела по статье 361, она более тяжелая — нанесение ущерба национальной безопасности. Берут 17 публикаций с телефона, с моих и партийных аккаунтов. Также из “Одноклассников“, которые я не вел, и пытаются слепить какую-то уголовку.

Все это время я находился в Колядичах. Затем суд, Могилев, Горки. А потом помилование.

“Они боятся информационной огласки”

— Как проходил суд? Были ли хоть условные признаки законности?

— Прокурор задавал мне вопросы, я отвечал. Судья сразу заявил, что пояснять нельзя, надо говорить ”да“, ”нет“. То есть признаешь или не признаешь.

У нас было партийное заявление о войне. Там в конце было: “Мы осуждаем войну. Диктаторы несут за это ответственность“. Прокурор спрашивает: “Кто такие диктаторы? Кого вы имели в виду?“ Я говорю: “Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лукашенко и сам себя так называет“. Прокурор говорит: ”Он же себя в шутку называет“.

Еще были в деле желтые жилеты. Когда-то, может, в 2018 году, мы поехали с Борисовым (руководитель ликвидированной партии БСДП (Грамада) Игорь Борисов. — “Позірк”.) в местечко Париж (Поставский район Витебской области. — “Позірк”.), там сделали селфи. Эти фотографии давно висели в соцсетях и никому не мешали. Прокурор спрашивает: “Почему у вас фотографии с желтыми жилетами?”

Я говорю: “А что тут такого? Мы поехали, сделали селфи. Никакого вреда, селфи и селфи”. Так он говорит: “Вы хотите, как в Париже?“ — “Да не хочу я, люди выходят за социальные права“ (речь шла о протестном движении желтых жилетов, возникшем во Франции в конце 2018 года. — “Позірк”.).

Такого бреда хватало, это было по-идиотски, это был нонсенс. Но надо понимать, что они боятся информационной огласки. То есть если ты что-то публикуешь, формируешь общественное мнение — а этим и должна заниматься политическая партия, и мы были зарегистрированной политической партией — ты, как выясняется, вредишь национальной безопасности.

У них есть эта уголовная статья, есть некий эксперт МВД, который берет за это деньги и пишет по шаблону эти все обвинения, просто меняя фамилии. Вину никто не признает, но даже если и признаешь — неважно. Вот и шесть лет прилетает за 17 публикаций. А как можно за лайки давать три года? Бред.

“Политические в последнее время заезжают по второму, третьему кругу”

— Каковы условия в тюрьме, как там содержат политических?

— Политические всегда отличались от уголовников, к ним другое отношение. Для воров, наркоманов, убийц, у которых по несколько судимостей, наверное, свобода не является такой ценностью. А есть молодые люди, которые попали за 2020 год, они держатся обособленно, потому что общаться с людьми с криминальным прошлым никакого удовольствия не доставляет. И это раздражает людей, живущих этой криминальной жизнью. То есть политические в колонии, как белые вороны, которые рассуждают о 37-м годе, войне, читают Солженицына.

И политических очень много становится, в последнее время они заезжают по второму, по третьему кругу. Кто-то освобождается, остается в Беларуси, где-то опубликовал справку об освобождении, написал какой-то комментарий — ведь еще не понимаешь действительность на свободе, тебе кажется, что сейчас еще 20-й, 21-й год — и поехал по новой. Я встречал такого человека.

Тех, кто за решетку попал за “лайки“, кто не является серьезной угрозой, сейчас немножко меньше прессуют, а в 20-м году вообще был трэш. А к лидерам, к тем, кто сопротивляется, более жесткое отношение. Это определяет сама администрация. Это все работает по каким-то схемам, в которых есть ГУБОПиК [МВД], есть Комитет [государственной безопасности], есть заказ на кого-то.

Конвейер не останавливается. В день, когда нас освободили и депортировали, “Весна“ признала политзаключенными 17 человек.

— У вас была повторная отсидка. Первая, надо понимать, была уголовная. Какую разницу вы увидели в отношении к людям за решеткой тогда и сейчас?

— Конечно, разница есть. Но тогда мне было 25 лет. У меня было ИП, и получилось экономическое дело, так как я не справился с руководством. У нас была металлообработка, мы взяли аванс. Общая проблема там была 700 долларов, на семь человек и пару организаций. Дефолт 1998 года повлиял также. Так я и попал в тюрьму.

Тогда политические вообще незаметны были, и вообще было немного по-другому. Я больше работал там на промзоне, был бригадиром. Не было такого напряжения. Скажем, определенное отношение было к людям, которые поддерживают определенные традиции, а все остальное — нет. Но я уже, честно говоря, не помню. Сейчас я просидел семь месяцев в закрытом ШИЗО, а до этого никогда там не был.

Тогда я провел в колонии два года и два месяца, а сейчас — фактически год и шесть. Случилось помилование, поэтому я считаю, что мне очень повезло.

“Хотелось просто выйти на улицу”

— Где было сложнее, в тюрьме или колонии?

— Сложнее всего было в колонии в Горках. Колядичи — это новая тюрьма. Там в каждой камере телевизор, дворики на крыше, продолы (коридоры. — “Позірк”.) большие, питание относительно нормальное, все новое, санузлы закрываются. Просто нормально.

Понятно, что Жодино, Володарка, Могилев — старые тюрьмы. А тюрьма есть тюрьма, закрытая. Были у меня иллюзии, хотелось выйти на улицу просто.

Меня предупреждали, что политическим будет сложно, но якобы немножко уже отпускают гайки. Я ехал с такой надеждой, но не думал, что так будет сложно, и понимал, что, наверное, все-таки это не зря, был определенный заказ.

— За что вы попали в ШИЗО, какова официальная формулировка?

— Когда приезжаешь в карантин, администрации нужно присвоить тебе статус “злостника”. У тебя тогда уменьшается количество передач. Ты вроде ничего не делаешь, ведешь себя спокойно, но надо приклеить какое-то нарушение. Мне сказали: ”Иди убирай этот умывальник“.

Но согласно, скажем, законам криминального мира умывальник убирать нельзя, иначе получишь ”низкий статус“. Соответственно отказываешься, ведь понимаешь, что тебе нужно обустраивать здесь свою жизнь в течение ближайших лет. Вот и нарушение тебе — если отказ, ”едешь“ в ШИЗО на семь суток. В специальную камеру, где находятся только люди, которые в карантине.

”За тобой шлейф ЛГБТ-сообщества“

— Вы отказались мыть этот умывальник, но, как ранее упоминали, все же имели “низкий статус”. Как это получилось?

— Статус в моем случае — это был заказ. Почему заказ? Потому что, когда я попал в отряд, был в нормальном статусе. Сначала был разговор из серии ”приехал человек, давай знакомиться“. А затем вечером после промки (промзоны. — “Позірк”.), когда я сходил в душ, уголовник начинает спрашивать: а чем занималась партия? Я говорю: участвовала в выборах, там еще что-то.

Какое дело человеку, сидящему в тюрьме, до партий? Откуда человек, сидящий всю жизнь в тюрьме, у которого нет ни телефона, ни гугла — ничего, начинает спрашивать о каких-то вещах? А дальше он говорит: ”За тобой шлейф ЛГБТ-сообщества“.

А еще два человека цепляются за фразу “круглый стол”. Они думали, что круглый стол — это о форме стола. А как разжевать человеку, который сидит в тюрьме, что это просто мероприятие? Говорю: “Круглый стол — это просто конференция“.

Я сказал: “Проводим круглые столы, конференции партии“. “А вы типа обсуждаете тему ЛГБТ или на этих на букву ”п“?“ — спрашивают. “Помню, было какое-то мероприятие, где какой-то эксперт что-то рассказывал на эту тему, делал доклад, что есть проблемы заключенных”. — “Ты сидел за одним столом с этим человеком!“ — “Так у него на лбу не написано, что он гей или еще что. Откуда вы знаете? Может, обычный мужик“. — “Ну, все, ты сидел с п******м, ты это самое!”

[Человек] собирает отряд, люди смотрят телевизор. “Вот этот Кучук типа с низким статусом“, — говорит.

“Мужики, вы что, что за беспредел? Тем более это на свободе, не косяк в тюрьме”. Никого не волнует, но все, ты за это отвечаешь. Тебе сразу меняют спальное место. Я с этим не соглашаюсь, и меня отправляют в ШИЗО.

Потом пускают слухи, что я ЛГБТ-сообщество возглавлял, а не партию, что я гей, создают такой информационный поток, от которого сложно отмыться. Все же это, скажем, мужики без образования, пьяницы, наркоманы, газет не читают. Ты попадаешь в такую ситуацию, что никто тебе этот статус потом не снимет.

И в другой колонии может быть то же самое, потому что ходят письма.

— Раньше ”низкий статус“ назначали уголовники, но сейчас, надо понимать, этим занимается администрация?

— Создать плохие условия. Для этого во всех колониях есть со стороны администрации люди, которые сотрудничают с криминальными авторитетами. Подобные вещи делаются по определенным заказам, особенно политическим.

Это серьезное давление, чтобы тебя унизить, обесчестить, растоптать.

“Люди с “низким статусом” делают самую грязную работу“

— Что такое ”низкий статус“ на практике?

— Во-первых, ты не можешь давать ничего никому. То есть мужик, если взял от тебя что-то, сразу автоматически получит “низкий статус”. Ты можешь брать, но не можешь давать.

Для людей с “низким статусом“ есть определенные столы, ты должен принимать пищу в определенном месте. И там есть столы, где сидят именно политические. У нас, когда мы попали в ШИЗО КГБ, таких было 13 человек с “низким статусом”, они ели отдельно. Там всем пофиг. А некоторым даже было проще иметь ”низкий статус“ — меньше трогали.

Этот статус должны подтвердить, выдать кружку, ложку. Это сложно объяснять здесь, на свободе, но, если ты там живешь по этим законам, все это прекрасно понимаешь.

Люди с “низким статусом“ делают самую грязную работу в тюрьме. То есть чистят туалеты. Но не все. В этой иерархии есть также те, кто соглашается, и те, кто нет.

За решеткой есть люди, которые следят за людьми с инвалидностью. Потому что понятно, что человек может там, скажем, ну, обкакаться, обмочиться, они убирают. Они берут белье другим.

Есть люди с “пониженным низким статусом“, это те, кто, как это сказать культурно, но на самом деле, может быть, геи. Это есть в тюрьме, потому что там мужики, которым по 18 лет дали и у которых нет женщин. Есть молодые парни, у которых сексуальное напряжение. Это все существует. Эти люди оказывают услуги сексуального характера за определенное вознаграждение либо там между собой что-то делают. Это низшая часть, у них есть определенные женские имена или “погонщики”.

— Что было самое страшное за решеткой?

— Мне часто задают такой вопрос, но я не знаю. Потерянное время — вот это страшно. Хотелось работать. Ну, и давление. От него ты почти сходишь с ума. Со временем привыкаешь, теперь это уже забывается.

Голодовка была страшна для здоровья, потому что я не знал, чем это закончится: не понимаешь, как это отразится на организме, потому что есть и серьезные, смертельные последствия.

Думал, что, наверное, маму не увижу. Ей уже 76 лет. Переживал, что лишили всех свиданий, письма не доходили. Думал, что не увижу родных.

Тюрьма — страшное место. Многие не понимают. Это не санаторий с точки зрения здоровья, отношения, все очень серьезно.

“Голодовкой протестовал против “низкого статуса”

— Почему пришлось голодать, и как это происходит за решеткой?

— Голодовку надо объявлять. Я примерно это себе представлял, когда следил за новостями. Многие в колониях объявляют голодовку для привлечения внимания, чтобы решить какую-то проблему.

Если не принимаешь пищу, то должен сделать так, чтобы еда не попала в камеру, и объявить требования.

В моем случае голодовки были принципиальным решением. Во-первых, я протестовал против того, что получил “низкий статус”. У меня была надежда, что это может решиться. Через два дня мне сказали, что через некоторое время [статус] отменят. Я вышел [из голодовки] и вернулся второй раз, когда понял, что меня просто обманули.

Тогда уже я сел на голодовку, решив, что все, буду до победного конца. Заявил: голодовка, отказ от еды, требую адвоката. Важно выдвигать реальные требования, которые может выполнить администрация. И если это происходит, ты соответственно должен сдать назад.

Семь дней был на голодовке, и потом уже счастье — капельница и все остальное, потому что это фактически доведение своего организма до критического момента.

Голодовка за решеткой — это не то же, когда многие, допустим, режут себе вены или [лезут] в петлю. Это такой период, когда ты сопротивляешься и доказываешь, что, пока твои требования не решаются, это является критической возможностью влиять на администрацию. Ведь ты действуешь, а та сторона должна реагировать: врачи контролируют, это где-то фиксируется, сообщают администрации.

Затем голодовка была из-за масла. По сути, не из-за того, сколько этого масла, а из-за отношения, провоцирования. Вопрос был: почему в ШИЗО не дают масла, а в жилой зоне дают, хотя сидят одни и те же люди? Руководство принесло мне распечатки накладных и меню и с их помощью доказывало, что в рационе тех, кто в ШИЗО, масла нет, но еда для заключенных там по-другому готовится, отдельно от жилой зоны. Сказали, что больше продуктов и нормы по питанию. Не знаю, с чем это связано. Доказали мне, что я не был прав с этим маслом.

Последняя, четвертая голодовка была, когда мне нужно было решить бытовые проблемы. Из-за статуса я не мог брать кашу, ложки, воду, поэтому я хотел купить пластиковые, чтобы не есть из меченой посуды для людей с “низким статусом”.

Это было лето, в конце я начал больше пить воды, есть, крепиться. Но какое-то время, по-моему, три или пять дней, это была полная голодовка, но не сухая, я пил воду.

— Были ли выполнены какие-то требования во время голодовок?

— Статус не изменили, но немного уменьшалось давление. И мне важно было прежде всего завоевать доверие и уважение со стороны заключенных, чтобы они понимали, что я борюсь, что я мужик. И в конце концов это все повлияло. Люди, милиционеры, которые в ШИЗО работали, тоже иногда понимали и потом больше каши клали. Это такой знак уважения, какой-то солидарности, потому что действительно вес у меня очень снизился. То есть определенный эффект голодовки имели.

Возможно, я попал в список освобожденных по причине того, что не просто въехал в колонию как председатель партии, а как человек, который привлекает определенное внимание, ставит на уши тюрьму. И я не понимал, что происходит на свободе, думал, может, все обо мне забыли, но внутри тюрьма на ушах стояла. Для администрации это некомфортно, потому что она боялась огласки.

И голодовки всегда под контролем не только учреждения, но и департамента [исполнения наказаний]. Тем более я был в статусе политзаключенного. Я знал об этом, но не знал, что я “террорист”.

— Сколько времени провели в ШИЗО?

— Фактически семь месяцев. Он в закрытом помещении в Горках. Девять метров квадратных, холодно, без матраса. А до этого фактически девять месяцев был также в закрытом помещении. Я фактически только полторы недели ходил по жилой зоне, где воздух.

Голодал в общей сложности 15 дней. Самыми страшными были семь дней, когда была полностью сухая голодовка.

Ну и одиночка. Это тоже пытка. Это сложно.

— Как переживали то время? Чем занимались?

— Там все по расписанию. Встаешь в 5 утра, забирают матрас. Потом привозят кашу — завтрак. В 7 начинается проверка, фактически час. Через полчаса идешь на прогулку, на нее полчаса.

Потом можешь немного подремать. Затем могут проводиться следственные действия, еще что-то, когда готовят 411-ю (статья УК о злостном неповиновении администрации колонии. — “Позірк”.). В основном все или дремлют, или ничего не делают, кто-то книгу читает. В 11 приходят медики, они ходят там полчаса, а с 11:30 полчаса раздают пайку на обед.

Ешь, собираешь посуду. Опять свободное время. Если в одиночке, можно снова книжку почитать, некоторые спят на полу. Где-то с трех часов начинается ужин, минут 40-50, пока раздают. Ты слышишь все эти разговоры, ждешь, когда твоя очередь дойдет.

Потом лечение, в 5 часов. И тогда начинается баня, в душ водят. Соответственно самое трудное перед сном. В 20 часов начинают раздавать матрасы, а в 21 — отбой. Когда тебе принесли матрас, можешь уже засыпать.

И так каждый день.

”По радио ставили новости о Трампе“

— Почувствовали ли перемену отношения, когда приближалось время освобождения, или это было неожиданно?

— Было радио в ШИЗО. Ставили новости о Трампе, о разговорах, из ”Пула первого“ (неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко. — “Позірк”.) об освобождении, договоренности. Я, анализируя эту информацию, понимал: что-то происходит, какое-то непонятное движение началось. Когда давно в политике, ты знаешь, что будут отпускать именно по политическому, а не уголовному кодексу.

Ну и паспорт. У меня его не было, а перед этим пришел человек и спросил: “Где твой паспорт?“ В колонии всегда спрашивают паспорт, когда готовят документы на освобождение. Понятно, что у меня четыре года, какое освобождение. Но говорят: ”Пиши заявление, и тебе могут выдать новый паспорт“.

И информацию запускают: ”Его помилуют“. Между собой разговаривают.

После было ожидание сколько недель, все затягивалось. И как-то совершенно неожиданно, открывают камеру: “Все, поехали!”

Я просто был в шоке. Думал, что будет и Алесь Беляцкий. Я знал, что он со мной в колонии, слушал их переговоры по рации и понимал, что он еще остается. Сам он, скорее всего, узнал, что я уехал, донесли информацию. Там есть другие возможности коммуникации, и он говорил, что нас отпустят.

— Вы могли каким-то образом переговариваться там с Беляцким?

— Да, но я не хотел. Ведь для меня он является национальным белорусским достоянием. Я находился там в ШИЗО, а он — в жилой зоне. Мне предлагали написать ему заметку, и человек передал бы. Человек передаст, но прочитает оперативник. Так зачем мне проблемы и проблемы для Алеся? Если бы я уже в другую колонию поехал, я бы попросил человека на словах передать благодарность.

Я не проявлял к нему публичного любопытства, чтобы не было ловушек. Думаю, в тюрьме все знают, что он нобелевский лауреат. По крайней мере, видел по отношению к нему со стороны заключенных, они часто говорят, что для них это тоже является большим показателем.

”В политике открылось окно возможностей“

— Было ли что-то хорошее за время этой отсидки?

— Мне было интересно строить планы на бизнес и политику, когда освобожусь. Я думал о нишах, направлениях, но внутри Беларуси. Но внутри не получается, поэтому буду делать бизнес уже в Евросоюзе.

А в политике открылось окно возможностей. Я вернулся фактически до 2020 года, когда можно комментировать, тебя приглашают на мероприятия, ты можешь путешествовать, встречаться. Я вернулся в политическую деятельность, это очень позитивно. Если бы Лукашенко не стало, начал бы деятельность внутри Беларуси, но сейчас делаю это в Литве.

Когда-то я этого не хотел, все-таки связывал свое будущее с Родиной. Но сейчас я с этим живу и дальше — только план на будущее. Об этом я думал, об этом мечтал, не буду скрывать. И это придавало силы.

Семья тоже поддерживала, у меня были фотографии внучки. Когда я освободился, думаю, она сначала испугалась. Какой-то там тощий дедушка. Но я думаю, что мы найдем общий язык и будет все нормально.

— Были ли какие-то люди внутри, которым вы благодарны за что-то?

— Алесь Беляцкий, который меня поддержал и сказал: “Главное — здоровье”. Это дало силы. Была солидарность от людей, “мужиков“ (обычные заключенные. — “Позірк”.) или политических, я не знаю. Например, принесли мне шнурки, потому что там тяжелые ботинки, мне сложно было ходить, опухли ноги.

Потом, когда после голодовки я немного начинал есть, принесли хлеб, сало и огурец. Просто принесли и положили. Я не знаю, от кого это.

По уголовным правилам, когда едешь в ШИЗО, тебе дают сигареты, чай. Я не курил, мне дали булочку, хлеб, чай. Это признание этих всех моментов.

Были также люди, которые со мной разговаривали, морально поддерживали.

Был баландер ШИЗО. Когда оставалась каша, он накладывал мне выше нормы. Я ему благодарен. Это было его решение, а мне было приятно. Были милиционеры, которые выполняют свою работу, но иногда пошутят, иногда станок для бритья дадут, туалетную бумагу. По мелочам. С одной стороны, ты к ним плохо относишься, с другой, у них там своя работа, а ты заключенный, но они тебя просто не провоцируют, и там это уже здорово.

Был отрядник, молодой офицер, он все прекрасно понимал. Это было видно по его беседам. Он подарил мне ручку, которой у меня не было, сказал: “Не надо возвращать”.

Такие мелочи, но в тюрьме это очень важно.

Было очень много политических. Может быть, они уже освободились. Они, хоть и не могли ничего говорить, но в глазах была поддержка. Поэтому да, солидарность существовала, особенно по политике.

“Правильно, что почтил Навального”

— Вы сами изменились за это время?

— Наверное, физически. Немного восстанавливаюсь. Мне нужна была перезагрузка. Работа не приносила уже такого удовольствия, не было вызовов. Тюрьма дала возможность все переосмыслить. И теперь для меня это новый вызов в жизни. Еще и возраст такой (51 год. — “Позірк”.). Изменился, наверное, похудел.

Ценности, какие были, остались. Стараюсь, чтобы жаргона меньше было. Далее я хочу просто делать работу, зарабатывать на жизнь, заниматься бизнесом, политикой, чтобы вернуться в Беларусь и на родине пользоваться опытом, полученным в Европе.

Я для себя решил, что ничего коренным образом не изменилось. Просто более свободно чувствую себя, есть большое-большое желание работать и чего-то добиваться.

— О чем жалеете?

— Все было. Много думал, правильно ли, что пошел почтить Навального, с чего и началось уголовное дело. Пришел к выводу, что правильно.

Я оставался в Беларуси, когда многие уехали. Это был большой риск. И многие спрашивали, почему “этого“ не посадили, хотя мы ничего не делали.

“На каком этапе нас помиловали, мы не знали”

— Как происходило освобождение? Вот вызвали из камеры, сказали с вещами на выход. Дальше?

— Из тюрьмы до КГБ все в основном ехали в легковых машинах, не тонированных. Три конвоира: один за рулем, один впереди, один на твоем сиденье. Должна была быть опущена голова, у меня была и у всех шапка на голове. Если немного поднимаешь голову, тебе конвоир говорит опустить.

После КГБ, когда везли на границу, у нас был микроавтобус на 13 мужчин и три женщины. Там сидение было большее: сидишь один на сидении, рядом сотрудник или конвоир. По-моему, говорили из “Альфы“. У тебя голова тоже должна была быть опущена, но чем ближе к границе — а занавески задернуты — тем больше ты мог поднимать голову. Конвоир в основном сидит в телефоне и не обращает внимания.

Потом перевели в большие автобусы. Там уже можно было сидеть нормально. Там всего было только два конвоира, окна открыты.

На каком этапе нас помиловали, мы вообще не знали.

— Прошение или какие-то другие бумажки требовались?

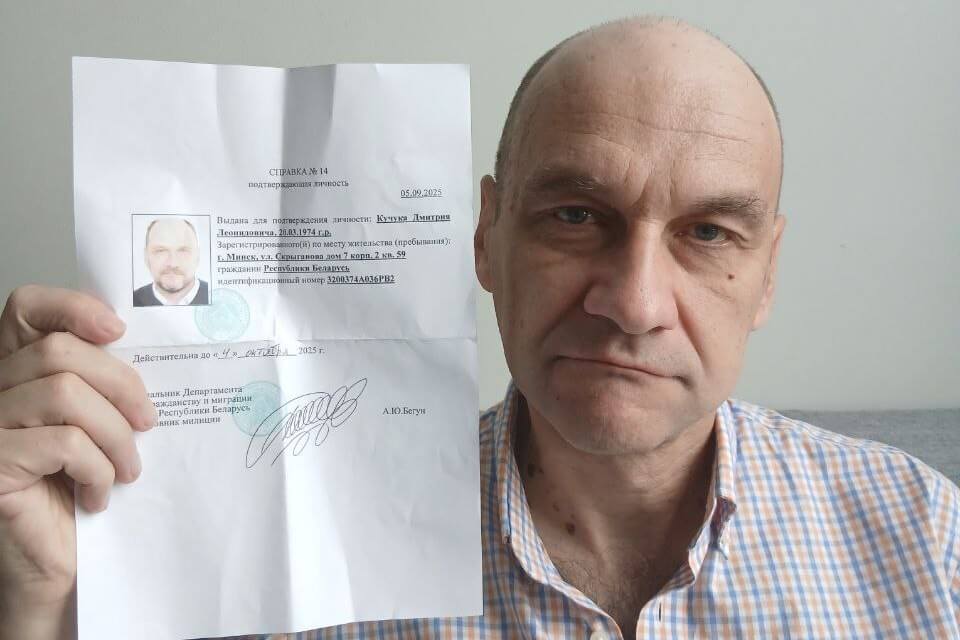

— Никто ничего не требовал. Тебя выдергивают, и никаких документов. У нас же паспортов нет. Вот, например, у меня паспорта нет, только распечатка, которую эти, я так понимаю, сотрудники КГБ передали — ведь мы их в руках не держали — передали через дипломатов, наверное, литовским пограничникам.

Никаких помилований там никто не писал. В тюрьме, с кем я общался, к ним заранее приезжали прокуроры, просили написать прошение, еще что-то. Но это другая программа. Нас освобождал Трамп. Нам не нужно было писать расписки и т.д. Люди, которых помилуют и которые остаются в Беларуси, идут через эти комиссии по “экстремистским” делам, вот там надо признать вину. Я, возможно бы, тоже писал, так как не знаю, работала бы эта комиссия дальше, и тогда нужно было бы брать на себя дополнительные обязанности.

— Как вас оформляли на границе без паспортов? Как литовцы пропускали?

— На нашей стороне никак не оформляли. Я первый раз так ехал. В автобус, как шлагбаум поднимается, обычно заходит пограничник, пересчитывает пассажиров. Здесь никто не заходил. Шлагбаум открывается, едешь по правой стороне, где машины, заезжаешь, проезжаешь прямо ко второму шлагбауму на выезд из Беларуси. Никто не заходит, никто не проверяет. Открывается шлагбаум на нейтралке. Статкевич затормозил движуху немного, на час, мы стояли, движение перекрыли. Потом открывается литовский шлагбаум, все.

И тут нам говорят: надо оформить документы. Нас поднимают в определенную комнату, объясняют, пишем заявления на визы на 15 дней. У кого-то есть паспорта, у кого-то просто бумажка. Это долгая процедура.

Мы говорим: ”Вы же понимаете, мы ехали не из дома, из настоящей тюрьмы, у нас вещи тюремные“. У меня тут в сумке телогрейка, роба, не совсем чистые личные вещи. Мы переоделись, потому что нам сказали сотрудники КГБ: ”Оденьте чистое, у кого есть“. Мы сначала были в робах, но на границу как-то не очень. Думали, может, нас в кино будут снимать. Никто же не знал, что происходит.

Шенгенскую визу прямо на отдельную бумажку поставили. Литовцы в этом случае молодцы.

“Для Статкевича Родина перевесила свободу”

— Когда ехали, видели Николая Статкевича?

— Я сидел фактически рядом, параллельно месту, где сидел он.

— Как все происходило, когда он отказался ехать? Что он говорил? Как реагировали конвоиры?

— Мы с ним встретились в камере, куда нас завезли по дороге. Он уже в камере был настроен остаться в Беларуси. Поэтому он спросил у КГБ, в каком юридическом статусе мы находимся. Ведь мы были осуждены, а где мы стали помилованными, неизвестно.

Когда подъезжали к пограничному переходу, Миколе нужно было принимать решение. И он фактически вышел из автобуса, открыли дверь вне пункта [пропуска]. По-моему, он стучал в дверь, там был гражданский водитель, поэтому на нейтральной полосе сложно было остановить движение, перейти. Сзади была машина сопровождения.

Вышел, и дальше там звонки, разговоры. Мы оставались на нейтралке, по-моему, час, потому что все перешло во внештатную ситуацию. Статкевича не уговорили, и перед нами открыли шлагбаум.

В автобус пришел человек, американец: “Вас освободил Трамп. Мы въехали в свободную страну“.

Была информация, что, возможно, мы вернемся, если получим паспорта и к нам не будет претензий. Мы не знали реальной ситуации. Когда приехали в Литву, стало понятно, что это все был развод.

Я остаюсь в Вильнюсе. Принял решение, что ближайшие 3-5 лет в Беларусь не вернусь.

— Когда вы разговаривали со Статкевичем в камере, не было мыслей остаться в Беларуси?

— У меня не было намерения провоцировать власть, демонстрировать героизм — я был не готов. Николай был готов, единственный из автобуса. Все остальные все-таки хотели на свободу. А он хотел на родину. Для него, наверное, Беларусь, Родина, перевесила свободу.

“Солидарность никуда не делась”

— Вы говорите, что хотите вернуться в политику. Лично ли путем возобновления деятельности партии?

— Возобновления деятельности партии. Здесь, за рубежом, много отдельных активистов. И есть много людей, которые занимаются ”зеленой“ общественной деятельностью.

Думаю, мы найдем общий язык, каждый будет отвечать за определенное направление. Как это было всегда у “зеленых“. Кто-то занимается гражданской деятельностью, кто-то — чисто политической, кому что ближе. И это под единым брендом — “зеленые“.

— Как, на первый ваш взгляд, ведется политическая деятельность за рубежом? Чего не хватает, что получается хорошо?

— Еще мало времени прошло, но информационная политика очень классная. В Беларуси, чтобы получать информацию, нужно было целенаправленно заходить на зеркало сайта. Здесь иначе. Больше свободы, больше контактов с политиками.

Сложно сказать, что происходит внутри оппозиции, но солидарность есть, она никуда не делась. Нам помогают, за это огромное спасибо. Помогают Литва, общественные организации, офисы.

Я успел побеседовать с коллегами по партиям. Там у них определенные взаимоотношения с Координационным советом, планирование, выработка позиции на международной арене. Ничего, в принципе, не изменилось.

А внутренние эти, скажем, ссоры, слухи, мне не были интересны. Наши ввели меня в курс дела, что происходит с “зелеными” в других странах. С этим очень плохо. Только в некоторых странах это на повестке дня, остальные проседают.

— Вы говорите о возвращении в Беларусь через 3–5 лет. С чем его связываете?

— Александру Григорьевичу исполнился 71 год, Владимиру Путину — 73. Во-первых, возраст. Во-вторых, 2030 год никто не отменял. В Беларуси все это каждые пять лет: затишье, потом буря. Все это прекрасно знают.

Поэтому и закладываю 3–5 лет.