“С папой решили: пришло время учиться по-белорусски“. Вероника Лебедь в 80-е ездила за 20 км от Минска ради образования на родном языке

Впервые опубликовано на белорусскоязычной версии “Позірку“

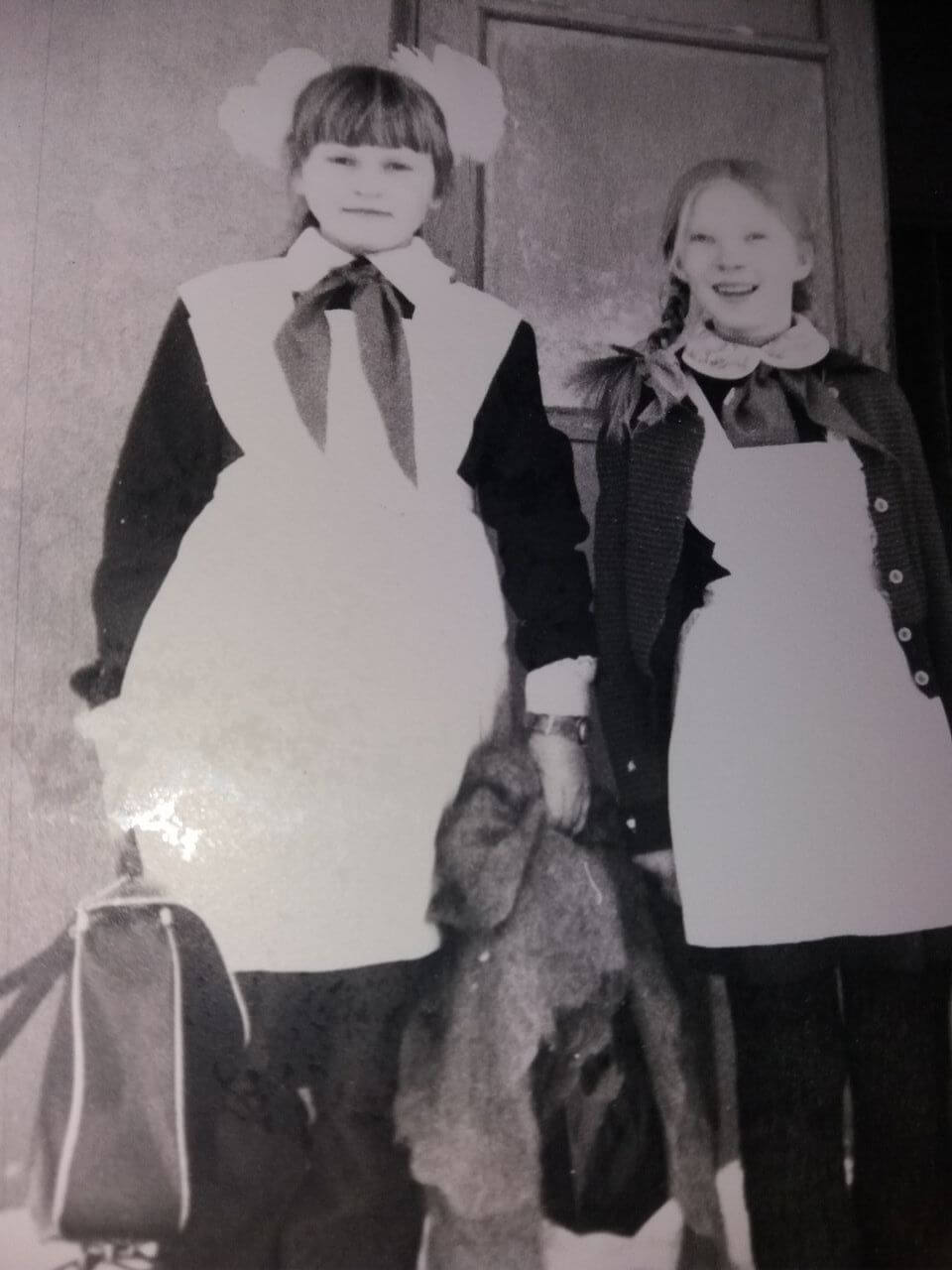

В 1980-е годы в Минске и крупных городах тогда еще БССР не было ни одной школы, где можно было бы получать образование по-белорусски. Художник Алесь Цыркунов с дочерью Вероникой нашли выход: каждое утро она вставала и ехала за 20 км от Минска в деревенскую школу.

“Позірк“ поговорил с Вероникой Лебедь о том, какой ценой ей далось белорусскоязычное образование, какие это принесло плоды и повторила ли бы она такой опыт сейчас. А также о том, что такое белорусскоязычное образование в сегодняшней Беларуси.

Пункт назначения: совхоз ”Правда“

— В какие годы ты училась в школе?

— Я только помню, что закончила в 1992 году. Значит, училась в 80-е в основном, десять лет.

— Надо понимать, что в это время практически не было возможности получить белорусскоязычное образование в городах и в столице. И практически не было таких учеников, разве только Анастасия Лисицына, о которой писали ранее.

— Когда я была в третьем классе, мы с папой решили, что пришло время учиться по-белорусски. Он интересовался этими системами и нашел, что в Минске нет такой возможности. Без вариантов. Тогда он искал, где бы близко к Минску была белорусская школа. Из нормальных, не просто начальных школ ближайшая была, куда я ездила, за 20 км. Это поселок Новоселье, совхоз “Правда“.

Я там училась с четвертого по, считай, десятый класс. 11-й проучилась в гуманитарном лицее имени Якуба Коласа.

В девятом классе в Минске создавались классы для пединститута. Филологические классы со специальностью белорусский язык и литература. Естественно, что я в это вписалась, попробовала там учиться. То есть родители услышали и предложили. Не уходя из своей школы, написали заявление. Я там проучилась один месяц.

Это была русскоязычная школа с русскоязычными всеми предметами, где просто, пожалуй, более расширенно для специальной группы учеников преподавались белорусский язык и литература.

Мне, ребенку, который учил все по-белорусски, такое изучение математики и остальных предметов, конечно, было очень неприятно, и я оттуда ушла.

И был у меня еще опыт. Кажется, в пятом классе. Приезжали к нам чиновники, со мной разговаривали: “Как это ты так долго ездишь? Давай учись в Минске. Есть возможность учиться по-белорусски по индивидуальной программе“.

Я эту индивидуальную программу прошла за месяц и сделала вывод, что это тяжело. Это было также в русскоязычном классе, обычном ближайшем. Мне предложили обучение некоторых предметов индивидуально по-белорусски, а некоторых — вместе с классом.

Эта система, конечно, сама по себе такая лажовая. Потому что один на один с учителем. Вот история, один параграф. Мы его за 15 минут уже обсосали со всех сторон. Остальные 30 минут урока что делать? “Ну, давай следующий параграф?“ — “Давай“.

И я так поняла, что мы эту историю пройдем досрочно за несколько классов. Либо будем просто дурочку валять на уроках. А остальные предметы ты все равно изучаешь по-русски.

Это я как ребенок вынести не могла.

“Лупили щелбаны за русские слова”

— А в семье всегда говорили по-белорусски, или вы в какой-то момент перешли на белорусский язык?

— Трудно сказать. Помню, что бабушки разговаривали. Родители, наверное, тоже. Я пока была малая, в садовском возрасте, в начале школы, не обращала внимания. Какой язык слышала, тот и воспринимала.

Я только помню, что, когда три месяца проводишь на деревне, на гомельском Полесье, приезжаешь и разговариваешь совсем на другом языке, чем здесь. Тебя постоянно поправляют, торкают и смеются над тобой.

А ты против их воли дальше разговариваешь на этой трасянке или диалекте. Но со временем замечаешь, что ты уже все, на диалекте не разговариваешь — рассосалось, выветрилось.

Помню, что мы с папой во втором классе лупили щелбаны друг другу за русские слова, чтобы разговаривать чисто по-белорусски. То есть мы друг другу “чистили“ язык. Вот когда я замечаю слово, я с таким удовольствием даю щелбан… А уж сама стараюсь больше белорусских употреблять, чтобы не было этих русских.

— Помнишь, что говорил папа, когда предложил учиться по-белорусски?

— Чтобы ездить в школу за город? Ой, я же такое могу не помнить. Мы просто с ним договорились о том, что это важно, что это наш язык, но здесь нам не дают учиться. Заявления директору он, конечно же, писал, заявления в районо (районный отдел народного образования. — “Позірк”.) он носил. Обращался куда можно, чтобы мне дали белорусское образование. Ну никто не дает, значит, мы сами будем его брать, найдем и будем обучаться по-белорусски.

— Как ты добиралась до той деревенской школы? Как был налажен процесс?

— Непродолжительное время меня папа пытался возить. Это его, конечно, очень выматывало бы, если бы он продолжил. Ведь дорога занимала примерно минут сорок в одну сторону.

То есть ты едешь на троллейбусе до остановки. Хорошо, что мы жили на окраине города и оттуда не так далеко было ехать. На полчаса меньше, чем из центра, от вокзала.

Но все равно нужно было добраться до этой остановки, перейти дорогу, там дойти до еще одной остановки. А там по расписанию идет автобус междугородний. Когда я успевала на 7:45, то минута в минутку попадала на уроки, которые начинались в 8:30. У меня была своя отлаженная система.

— Во сколько надо было вставать?

— Я все быстро делала, все было готово. Помню, что из дома надо было выйти где-то в 7:25 или в 7:15. Ну то есть, видимо, до семи надо было подняться.

“Было интересно, потому что это приключения”

— Как отнеслись к твоему приходу местные школьники? Помнишь ли, что они и местные учителя говорили тебе?

— Ну, во-первых, школа же там была белорусская, белорусскоязычная, сельская. Как в центр сельсовета некоторые дети туда тоже ездили из разных мест, из деревень.

И это на тот момент была средняя школа, уже не начальная. То есть три класса начальной, а потом средняя. И вот с четвертого класса там как бы собиралась новая компания. И не факт, что там все старые, а я тут одна новая. Получалось, что и я, как и они, тоже туда езжу. И я не помню, чтобы кто-то плохо отнесся или какие-то эмоции особые от этого были.

Много учителей ездило из Минска, потому что за преподавание в деревенской школе либо преподавание по-белорусски — за что-то там — доплачивалась какая-то копеечка. Вот поэтому были такие желающие учителя. Половина учителей была из города.

— Ты по-белорусски говорила? А остальные дети?

— Насколько я помню, там дети разговаривали по-белорусски.

— Друзья были из местных?

— Да нормальные, дружеские отношения были. Как в обычной школе. Ничего такого.

— Никогда не жалела, что приходилось так далеко ехать? Не хотелось подольше поспать?

— Мне было интересно, потому что это были приключения. Интересно, и все тут. Ну, кстати, была у меня подруга где-то в девятом классе. Папа был военный, и они приехали из Украины или откуда-то еще, и она никогда в жизни не училась в белорусских школах, а тут приехала и, хоба, все по-белорусски.

Она могла по-русски, а белорусского не знала. И вот она, глядя на то, что я езжу, изучала спокойно белорусский язык и за год выучила. Все предметы абсолютно. Вот что такое положительное влияние.

— Были ли какие-то истории, связанные с необычной школьной жизнью?

— Ну, во-первых, это же 80-е годы, зима была снежная, морозная. Вот идешь ты из школы до остановки, не знаю, ну, с полкилометра-километр. Выходишь на остановку, а автобус уже уехал.

На дворе минус 25. До следующего автобуса 40 минут. А на остановке даже лавочки нет, и делай что хочешь.

Ну вот я помню, мы развлекались. Если было с кем, то детская фантазия работает, там роешь нору в снегу, качаешься. Потом это от себя, от этих шерстяных вязаных брюк ничего не отодрать и заваливаешься, как снежный истукан, в этот автобус. Замороженные дети такие. Но это воспринималось весело всегда.

Было однажды только невесело, когда я попыталась голосовать, поймать попутку на большом шоссе, чтобы добраться до дома. Идея была прекрасная. И машина остановилась. Я приехала, меня еще конфетами угостили.

Приехала такая веселая. Папе рассказываю, а он что-то не в восторге и меня за это в угол. Так что я больше не ездила автостопом.

— Знаешь ли кого-нибудь, кто на то время специально тоже учился по-белорусски? Ты вообще с кем-то сталкивалась с подобной историей?

— Когда папа ходил в районо, то познакомился с мамой Анастасии Лисицыной Раисой Ханевич. Они очень много ходили, носили заявления, что им нужно образование на белорусском языке. Помню, что эту женщину довели до больницы. Она получила чуть ли не инфаркт, лежала с больным сердцем после всех этих хождений по чиновникам.

Настя была чуточку старше меня. Она уехала в Вильнюс поступать в белорусскую гимназию.

“Еще дальше ездила по своей инициативе”

— У тебя есть сестра. Она тоже по-белорусски училась?

— С сестрой получше получилось. Там была совсем другая история. Она на пять лет меньше, и папа уже знал этот, так сказать, контингент номенклатуры, знал контингент местных жителей. Директор школы сказала: ”А вы мне найдите, соберите класс, тогда я вам открою“. Папа сказал: “Хорошо“.

Он с кем-то из друзей обходил просто весь этот район, который принадлежал к школе, общались с родителями. Не знаю, откуда списки, но он насобирал нужное количество детей на целый белорусский класс.

Папа после них еще обходил, они говорили: ”Да, пойдем в белорусский класс“. Он приходит затем к директору, говорит: ”У вас 16 заявлений“. А она отвечает: “Да у меня два заявления, ваше и вашего приятеля. Все, нет желающих больше“.

Оказалось, у нее эти заявления были и она их прятала где-то в своем столе. А людям говорила, что их нет. А потом, когда эти люди перед самой школой приходили и говорили ”Мы в белорусский класс“, она отвечала: “Извините, нет у нас первого Белорусского класса, не будет. Не смогли собрать, Вы одни, кто написал заявление“.

И вынуждали этих людей написать заявление на русский обычный класс. Папа уже потом их видел. Они говорили: ”Мы вынуждены были написать так, потому что не брали ребенка в белорусский класс, потому что не было белорусского“. Таким образом она всех разогнала.

Но вот эти два ребенка остались и учились. Первый класс, второй класс вдвоем. На каком-то этапе у них появился еще ребенок, сын учительницы, потом еще пару детей, и в итоге выросло, может, человек до 12 или 10. И они учились в этой местной школе по-белорусски полностью.

Но только какой-то период. Потом им сказали: ”А знаете, в районе есть белорусскоязычная школа или гимназия“. Или даже не в районе. Я помню, что в Веснянку их зафутболили. Там была какая-то школа, в которой все классы белорусскоязычные. И их всем классом переключили туда после девятого класса.

А когда училась я, не было белорусскоязычных классов. Уже ближе к старшим классам мы узнали, что есть классы меньше моего на год. То есть, если я в каком-нибудь седьмом классе, то там шестой. Мне нужно было один год не учиться, неизвестно как с этой системой, или пойти сразу в этот младший класс, ездить через весь город на Рокоссовского, в эту самую гимназию номер один. Насколько там она белорусскоязычная была, я не проверяла, так как моего возраста там не было.

Я с 1975 года. Дети старше меня, как и я, тоже не имели шанса на белорусскоязычное образование, а уже дети 1976 года рождения имели.

Я после девятого класса перебежала в другую деревенскую школу, тоже белорусскоязычную. Это там по соседству. Получается, что я еще дальше ездила по своей инициативе. Мне показалось, что там лучше будет. Это не центр сельсовета, наши учителя частично ушли туда, часть детей тоже. В основном из глубинки ушли, а мне глубинка всегда больше нравилась. Они более искренние, открытые, больше по-белорусски разговаривали.

Дети, которые ездили и ближе к Минску жили, могли и по-русски разговаривать. Они были совсем другими.

Новой школой покровительствовал сельсовет, и мы получали стипендию за хорошее обучение. Я не была отличницей, никогда не стремилась на все пятерки учиться, но у меня был балл выше четырех по 5-балльной системе. И это вознаграждалось. Мне это так нравилось. В сельсовет ходили, деньги получали.

— Чиновники отговаривали тебя ездить?

— Приезжали тети, со мной разговаривали: “А что тебе нужно в школе? А чего не хватает?“ И я с твердой позицией отфутболивала их.

“Мне хотелось по-белорусски, что-то идеологическое у меня, видимо, было”

— А если бы тебе сейчас нужно было выбрать, повторила бы опыт поездок в деревенскую школу?

— В тех же условиях? Почему нет? Это куда интереснее. Я уже и не помню, чем я таким руководствовалась. Мы говорим по-белорусски, почему я буду учиться по-русски? Возможно, мне хотелось по-белорусски, что-то идеологическое у меня, видимо, было.

— Как ты попала в Коласовский лицей?

— Я в 10-м классе ходила еще в воскресный лицей возле Комаровки. Вот там было классное образование, не сравнить с нынешними субботними школами.

О нем мы узнали случайно по радио. То есть я ездила в эту дальнюю белорусскую школу, и здесь, хоба, на радио объявление дают, что по-белорусски есть образование, в лицее по воскресеньям. Все желающие приглашаются. И это уже было второе белорусскоязычное образование, на которое я попала.

Я год ездила в воскресенье, а потом этот лицей открыли стационарно и была возможность перевестись туда, уйти из школы. Об этом уже знали все дети, уже всем рассказала, что я в “свой” лицей ухожу. Как они мне завидовали, просто не передать. И учителя, и дети.

Говорили: “Не уходи никуда. Мы тебя потом обратно не примем. Предательство! Как так можно! Ты с нами ездила, училась столько лет!“ Я отвечала: “Как вы не понимаете? Это же лицей белорусскоязычный!”

— Какая была разница в обучении в деревенской школе и лицее?

— Большая. Видимо, из-за этой разницы я, когда закончила субботнюю школу, и убежала в нормальный лицей.

Во-первых, там было интереснее. В лицее преподаватели рассказывали более интересные темы, более углубленно, и чувствовалось, что преподаватели не учителя, дают темы, которые знают больше, они более выстроены, более разработаны. Это образование можно сравнить с образованием в университете.

Были предметы очень интересные, нестандартные. Не просто история, а история чего-то: молодежного движения, кино… В лицее мы учились по большой программе, то есть у тебя не шесть уроков, как в школе, а восемь.

В обычной школе была шестидневка, потом сделали пятидневку, но в субботу были всякие обязаловки, на которые я не ходила. А в лицее вместо субботы с предметами не по программе делали среду. Потому что у нас было восемь уроков в понедельник, восемь — во вторник. А в среду различные интересные предметы, на которые кто умирает от любопытства, тот обязательно придет. И большинство приходило. У нас еще нас было свое расписание, как в частном лицее.

Дети делали все, что хотели. Детям трудно сидеть восемь предметов, хотя и с перерывами, даже нам делали перерыв на час. Мы шли в бывшую партийную столовую на Кирова и час там голливудили. Потом приходили в школу, будто снова утро, и дальше четыре предмета.

Там было очень интересно учиться со всех сторон. Здание нестандартное, расписание нестандартное, предметы интересные чрезвычайно. Но не было у нас, например, физкультуры. Уроки труда заменялись на уроки вышивки — вышивали себе наряды. Я умудрилась вышить себе один в лицее, а потом, так сказать, под впечатлением — еще один.

“…А тут, оказывается, есть какая-то история Беларуси”

— Ты училась в эпоху больших изменений, сначала в Советском Союзе, потом в Беларуси. Чувствовала ли во время учебы что-то, что отражало эти изменения? У нас, помню, историю Беларуси ввели, сидела учительница, держала этот знаменитый учебник с ”Погоней“ и читала нам.

— В 1990-м, когда я заканчивала девятый класс, узнала, что есть такая история Беларуси. То есть нам обычную историю преподают, эту сказочку, мы ее пересказываем. Ну, такое отношение. А тут, оказывается, есть какая-то история Беларуси. И учитель, естественно, был недоволен, что она есть, что ее нужно как-то преподавать.

У нас был в библиотеке этот учебник, желтый, такой страшненький. С ним мы девятый класс мусолили, десятый мусолили, а потом я в лицей перебежала. Я не помню вообще учебников, чтобы у нас в лицее были. Мы учились, по чему учителя говорили, но это не был стандартный набор школьных учебников. Учебник где-то был, но как бы фоном.

Изменения, которые происходили, — это 1991-92 год. Да, мы это все переживали, ходили на все, что можно было, в Минске. Это же в центре города. Мы были всегда в курсе, все видели. Но участвовали своими семьями, не лицейской тусовкой. Всё обсуждали.

Когда была провозглашена независимость, такая была эйфория. Когда флаг меняли над Домом правительства, мы туда ходили, смотрели на этот [бело-красно-белый] флаг. Такая традиция была. Мы идем гулять, обязательно нужно зайти, посмотреть. “Равнение на флаг!“ Флаг висит, все нормально, порядок в городе.

Поэтому мы очень больно все эти референдумы восприняли, когда уже учились в универе.

— Что тебе дало белорусскоязычное образование?

— Оно успешно вписалась в мое мировоззрение, потому что, когда мы полностью перешли на белорусский язык, интересовались культурой, жили в белорусском мире. А если образование идет по-русски, это что-то чужое. Я даже не знаю, что бы было, если бы было по-русски.

”Очень много российщины возникло“

— Твои дети тоже имели белорусскоязычное образование в Беларуси. Как тебе видится, в чем изменения? Что стало лучше, что хуже с тех пор?

— Дети начали в 2005-м и позже. На тот момент, видимо, и до сих пор существует какое-то предписание иметь минимум белорусскоязычных школ, классов на район города. Вот на один район города одна школа или гимназия, да? Помню, что родители детей, которые родились в 1997-м и раньше, ходили, собирали подписи, организовывали, так как не было белорусскоязычных групп в садах.

Когда дети в четвертой белорусскоязычной гимназии обучались, я поняла, что эти гимназии очень номинальные. Да, они учат детей по белорусским учебникам, по-белорусски. Сами же учителя могут совсем не разговаривать по-белорусски. Дети тоже знают язык, но им не пользуются, на переменах переходят на русский, дружат, играют по-русски.

Какая-то фальшь в этом есть. Образование белорусскоязычное, но номинально.

Дочь до 2022 года там училась, в восьмом классе. Говорила, что в белорусскоязычной гимназии учителя начали позволять себе преподавать на русском языке.

Во время ковида я своими ушами слышала, что этим грешили учителя математики. Они почему-то решали, что детям проще учиться по-русски. И почему-то законодательство не было таким жестким, как раньше. Никто не выступал, и дети фактически уже вынуждены были учить на русском. Очень много российщины возникло. Нет такого окружения белорусского, оно потихоньку вытесняется. Что там сейчас происходит, не знаю.

Мне кажется, что просто эта политика ведет к уничтожению всего белорусского. Но вместе с тем она оставляет номинально, на бумагах, для отчетности, что у нас много всего белорусского.

— Важно ли белорусскоязычное образование сегодня? Стоит ли вообще детей учить по-белорусски?

— Раньше мы учились, чтобы поступить в университет и там получить основное образование. И у родителей, когда собирали заявления, всегда возникал вопрос: “Ну да, ребенок будет учиться в школе. Он по-белорусски получит образование, а потом как он пойдет в университет, он же ж весь российский“. Нет у нас вузов на белорусском.

Сейчас у детей такой вопрос не встает. Они не задумываются об университетах совсем. Все меняется. Я не знаю, связывают ли они свое образование с университетами.

Язык — основа культуры, основа всего. Так что нужно свое изучать по-своему. Своим детям давать образование на своем языке.

Надо свое хранить, но насколько здесь получается, когда родители воспитывают по-белорусски без белорусской школы? Слабо по-любому, как ни крути. На 50% они получат белорусское, а на вторые 50% — что-то чужое.

В эмигрантских условиях все схемы рушатся, но язык — душа народа. Чтобы мы сохранились, нужно сохранить язык. Нужно, чтобы наши дети учились по-белорусски, но эти возможности никто нам не даст, надо самим что-то делать.