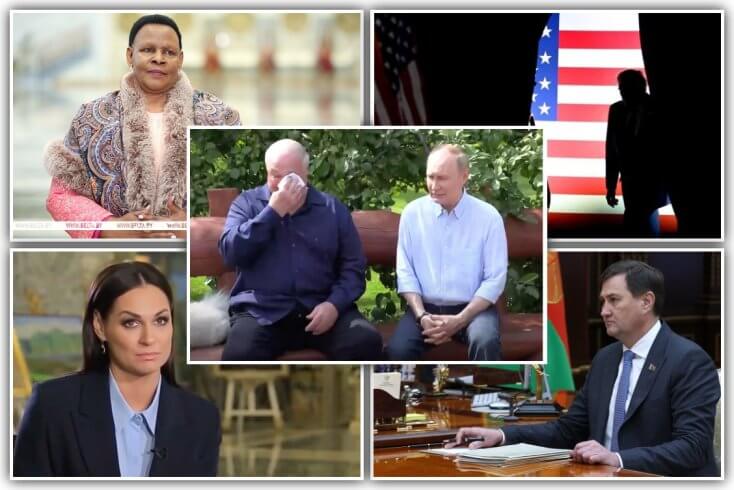

Решение Дональда Трампа заморозить — пока на 90 дней — международную помощь от США ударило и по ряду белорусских медиапроектов, а также НГО в эмиграции. Пропагандисты режима, которые сами недурно подпитываются деньгами налогоплательщиков, злорадно ухватились за тему: так, мол, этим “беглым“ и надо. Вместе с тем Трамп невольно спровоцировал и дискуссию среди публики, которую принято считать продемократической: какие медиа, мол, нам нужны, а какие нет.

Режим исправно подкармливает своих трубадуров

Министр информации Марат Марков уже нацеливает пропагандистов на подготовку к президентским выборам 2030 года. Редакции госСМИ и впрямь могут достаточно уверенно смотреть в будущее. Какой бы бездарным ни был их контент, власти не дадут пропасть (как не дают пропасть безнадежно убыточным предприятиям).

Конкурентного медиарынка в стране нет. Александр Лукашенко раз за разом открытым текстом призывает усилить пропаганду и не стесняться этого понятия. На Западе, мол, та же петрушка, только называют это пиаром.

Свои призывы власти подкрепляют денежными вливаниями. Из республиканского бюджета на 2025 год государственным СМИ выделяется 180,6 млн рублей. Плюс средства из местных бюджетов.

С 2022 года действует указ правителя о сборе с рекламодателей — якобы на то, чтобы развивать производство “белорусского (национального) контента“. На деле это побор на пропаганду. По нраву тебе она или нет — давай отстегивай.

К тому же медиаполе внутри страны после 2020 года окончательно зачищено от конкурентов казенной прессы. Министр Марков этим козыряет, радуется устранению негосударственных СМИ, “потому что они вносили в головы людей абсолютно другие мысли, направленные исключительно на уничтожение страны“.

То есть власти не стесняются признавать, что преследуют, криминализуют инакомыслие. Мотивация же притянута за уши. Под “уничтожением страны“ функционер понимает демократические преобразования, смену режима, которому служит.

Промывка мозгов приносит плоды

При этом стоит сказать, что усиленное зомбирование массового сознания в условиях почти полной монополии не проходит бесследно.

Согласно опросу Chatham House (декабрь 2024 — январь 2025 года), 68% респондентов полностью или частично согласны с тезисом “Лукашенко делает все, чтобы Беларусь не втянули в войну“. Вот такое погружение в миф, притом что вождь режима де-факто является соагрессором, подносчиком снарядов для Кремля, чьи шахеды то и дело залетают на территорию союзника.

Тем не менее пропагандистские нарративы укореняются в мозгах части белорусов. Январский опрос в рамках проекта “Белорусский трекер перемен“ показал, по словам социолога Филиппа Биканова, тренд роста доверия к власти и поддержки ее участия во вторжении России в Украину.

Да, сами исследователи подчеркивают, что стоит делать поправку на фактор страха. Скажем, представители Chatham House отмечают, что “этот фактор может снижать долю проукраинских ответов в вопросах о войне на 9%“.

Но при этом все равно фиксируются тенденции, которые не радуют приверженцев демократических перемен.

Правда, пока полной монополии у госСМИ все же нет. Несмотря на экстремальные условия работы, медиа в изгнании стараются держать марку, продолжают сохранять внутри страны немалую аудиторию (ее размер непросто оценить, в частности потому, что многие потребители контента используют VPN).

Однако сейчас головной боли у эмигрировавших редакций прибавляется. И к 2030 году, о котором напоминает Марков, госСМИ могут почувствовать себя еще вольготнее. Пропагандисты готовятся плясать на костях независимых медиа, которым западные источники перекрывают финансовый кислород.

Блогеры не заменят профессиональные СМИ

Решения Трампа, махающего шашкой направо и налево, уже больно аукнулись ряду СМИ. Да и Европа постепенно утрачивает интерес к белорусской проблематике.

В непростой ситуации оказался белорусскоязычный телеканал “Белсат“, входящий в состав Польского телевидения. Власти Польши уменьшили степень автономии и бюджет канала. С него ушел ряд ведущих сотрудников.

В конце прошлого года председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, отвечая на вопрос “Позірку“, предположил, что в 2025-м поддержка независимых белорусских медиа может сократиться на 10%, “а вот что будет в 2026-м, никто не знает“. Теперь прогнозы ряда комментаторов выглядят еще мрачнее. Иные пророчат независимой белорусской журналистике апокалипсис.

Во всяком случае, тревожные звоночки уже раздались. В частности, медиапроект “Обычное утро“ заявил, что может прекратить существование “из-за остановки внешней поддержки“, и бросил клич о помощи. Вскоре редакция сообщила, что за три дня удалось собрать 14 тысяч евро и потому в феврале работа продолжится.

При этом у некоторых блогеров инфа о том, что на два месяца проекту требуется 25 тысяч евро, вызвала специфические эмоции. Мы, мол, с хлеба на квас перебиваемся, подрабатываем где придется, пиццу развозим, а у них вон какие аппетиты! Пусть теперь тоже потрепыхаются, поездят общественным транспортом (кое-кто, видимо, считает, что журналисты в эмиграции как сыр в масле катаются, рассекают на лимузинах).

Иные комментаторы предполагают, что блогерский цех лучше и с меньшими затратами выполнит миссию независимых медиа. Но это самоуверенность дилетантов. Эпоха интернета породила иллюзию, что любой субъект с ноутбуком, а тем более с хорошо подвешенным языком может заткнуть за пояс профессиональных журналистов.

Конечно, блогерство — мощный феномен. У наиболее успешных представителей этого нового медиакласса — солидные просмотры. Но “песок — неважная замена овсу“. Многие блогеры вполне осознанно участвуют в информационной войне. Крикливые тизеры в ютубе типа “Лукашенко в панике“ ставят целью не отражать реалии, а мочить нелюбимого персонажа, потрафлять тем, кому уютно жить в информационном пузыре.

Блогеры могут быть эффективными в своей нише, но не в состоянии заменить профессиональные СМИ с их стандартами верификации фактов, плюрализма, журналистской этики и пр. Да и инфу для своих комментариев блогер в большинстве случаев берет из традиционных медиа.

В экстремальных условиях традиционные бизнес-модели не работают

Будучи выброшенными на чужбину, имея “экстремистский“ статус, белорусские СМИ не могут полноценно эксплуатировать привычные для Запада бизнес-модели. Возможности привлекать рекламу, монетизировать контент резко ограничены (хотя и их надо учиться лучше использовать).

В таких чертовски трудных условиях донорская поддержка нужна и важна. И уж не трубадурам, кормящимся с руки Лукашенко, попрекать выдавленную из страны прессу грантами.

Впрочем, нотки злорадства, как видим, проскальзывают и в среде публики, которую относят к демократическому лагерю.

Некоторые участники дискуссии обличительно заявляют: да никаких независимых СМИ нет, все пляшут под чью-то дудку. Этот “аргумент“, кстати, очень любят и казенные пропагандисты, которым хочется доказать: ну не одни же мы лакеи.

Да, абсолютной свободы СМИ, как и абсолютной свободы вообще, нет. Но давайте сравним хотя бы то, что лежит на поверхности.

Ни один пропагандист режима не осмелится покритиковать его вождя (да и ни один редактор госСМИ этого не позволит). А вот в негосударственных белорусских медиа обнародуются и жесткие мнения, например, о деятельности Светланы Тихановской и ее команды, сакрального для части публики Зянона Пазьняка, других оппозиционных политиков.

Так что разговоры, будто офис Тихановской подмял под себя все альтернативные белорусские медиа, далеки от реальности.

И о том, что западные доноры якобы устанавливают диктат над СМИ, которым оказывают поддержку, любят рассуждать те, кто механику этой сферы не знает.

На самом деле обычная практика такова, что доноры не влезают в редакционную политику, а берут в расчет те или иные объективные, измеряемые показатели вроде охвата аудитории, индекса цитирования и т.п.

Большевики под маской демократов

Нужно отдать должное: хотя в штабах демсил от критики в свой адрес наверняка не в восторге, там не устают ходатайствовать перед западными партнерами о поддержке оказавшихся в экзиле СМИ. В последний день января Тихановская на встрече с дипломатами девяти европейских государств “призвала партнерские страны рассмотреть возможность выделения финансовой поддержки для медиа“.

Правда, иные представители оппозиции пеняют таким медиа: мол, почему слабо пиарите нашу активность, наши инициативы, позволяете себе жечь глаголом самоотверженных борцов за демократию?

Достаточно вспомнить нашумевшее выступление Вероники Цепкало на конференции “Новая Беларусь“ в 2022 году, когда она высказала недовольство тем, что о ее муже Валерии Цепкало мало пишут, и предложила создать комитет для контроля над СМИ.

Однако такое понимание миссии СМИ — что они должны быть чьими-то рупорами, играть в одни ворота, направляться “правильными“ политиками — по сути, смыкается с подходом режима, для которого пресса — это инструмент пропаганды его идей, а журналисты — подручные, обслуживающий персонал.

Если же смотреть в историю, то это большевистский подход. Некогда Владимир Ленин обосновал его в статье “Партийная организация и партийная литература“: мол, журналисты (он говорил о “литераторах“, однако речь шла именно о периодике) должны служить делу пролетарской партии, поскольку ее идеология — единственно верная, только она ведет к светлому будущему.

Придя к власти, “прогрессивные“ большевики уничтожили и политический, и медийный плюрализм. Поскреби иного сегодняшнего демократа — и увидишь того же большевика (причем не только по отношению к медиа).

Удержаться от соблазна сесть в окоп информационной войны

Вместе с тем проблема ангажированности иных СМИ, позиционирующих себя как независимые, действительно есть.

Когда журналист выдавлен в эмиграцию, объявлен “экстремистом“, у него мало оснований любить режим. Но при этом важно удержаться от соблазна сесть в окоп информационной войны, поставить в главу угла политическую борьбу. Когда такое происходит, профессиональные принципы отходят на второй план или вообще отметаются, качество медийного продукта страдает.

Стоит также четко разделять информационную и авторскую журналистику. У разных жанров — разные законы. Заметка должна быть объективной, без журналистских оценок (другое дело, что в материале могут цитироваться самые разные, порой весьма резкие мнения спикеров).

Но вот авторские комментарии, публицистика — совсем другой коленкор. Авторитетный колумнист получает карт-бланш на свою точку зрения. Объективный памфлет — это и вовсе звучит абсурдно.

При этом профессионал и в аналитических, публицистических жанрах будет четко отделять факты от мнений, верифицировать фактуру, стараться обрисовывать разные взгляды на проблему.

Хоронить рано

Звучит и такой вопрос: а нужно ли белорусам столько независимых СМИ? Вот пусть останется несколько крупных проектов — и хватит.

Но Лукашенко и так лишил белорусов выбора. Давайте ужмем его и в медиасфере, будет вообще здорово.

Если же без иронии, то чем многообразнее медиаландшафт, тем лучше для потребителя. У каждого СМИ — своя целевая аудитория. Есть нишевые медиа: охват не особо велик, но они уникальны в своем роде.

И показательно, что иностранные посольства оформляют платную подписку не на блогеров, с которых в плане фактчекинга и плюрализма мнений взятки гладки, а на контент профессиональных СМИ.

Важна и поддержка со стороны диаспоры. Да, она не самая богатая. И белорусскому бизнесу за рубежом далеко до масштабов скандального Илона Маска. Но есть и другая проблема: не все соотечественники понимают, что качественные СМИ стоят денег.

Вообще, чтобы подсечь под корень те или иные медиапроекты, много ума не надо. А вот возродить погибшие СМИ будет адски сложно.

Впрочем, даже режиму Лукашенко с его ковровыми бомбардировками медиаландшафта не удалось извести под корень независимую белорусскую журналистику. Она оказалась очень живучей. Так что и сейчас хоронить ее рано.